programme dentisterie compréhensive

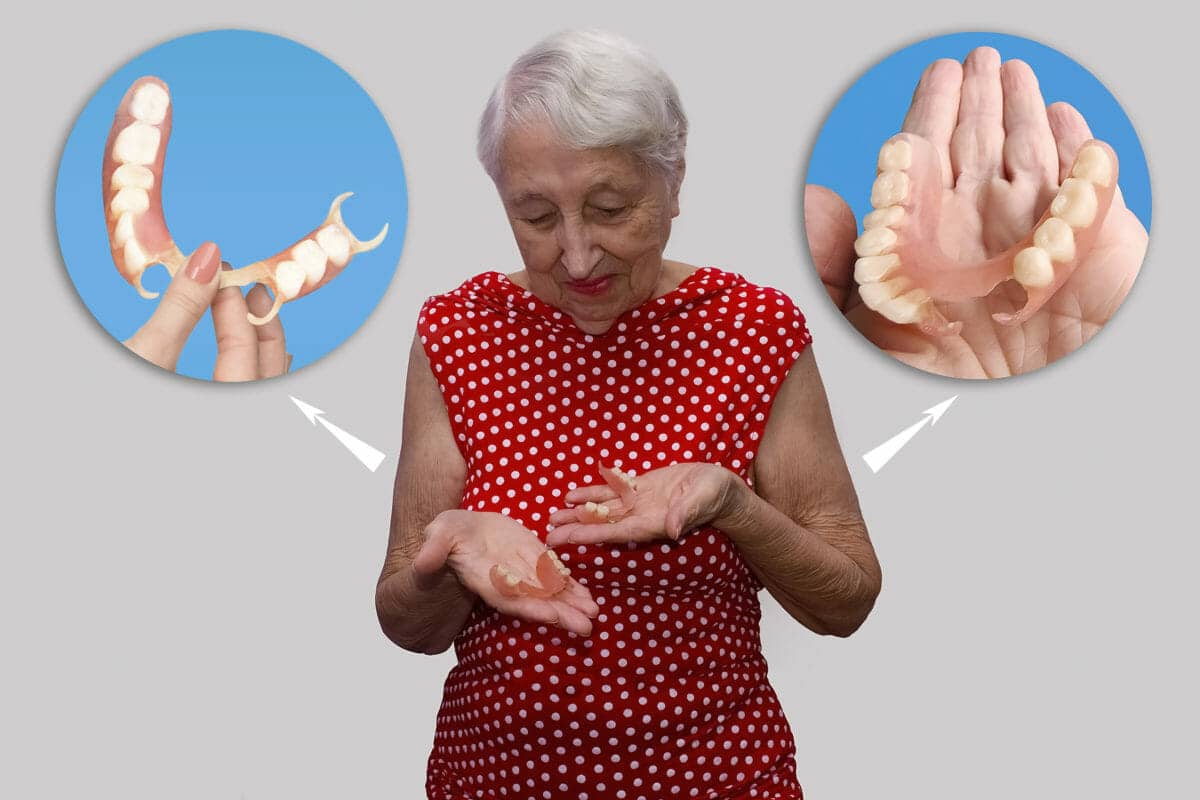

Au-delà de la Peur : La Vérité Rassurante sur la Denturologie Introduction : La Denturologie, une Composante Clé de la Dentisterie La denturologie, une branche spécialisée de la dentisterie, joue un rôle crucial dans la santé bucco-dentaire. Loin d’être une figure à craindre, le denturiste est un professionnel hautement qualifié, dont la formation complète et

Boite a suggestions

Boite a suggestions